筋繊維/筋収縮/エネルギーの関係性【2限目】

「YouTubeや、筋トレの本を見てもなんの話かわからん」

「筋肉と日常生活の習慣ってそこまで関係あるの?」

「トレーニング種目迷子」

「普段の生活で気をつけることってある?」

ジムに通っている人ならわかると思うのですが、”BIG3”を最初に行う人がほとんどだと思います。

ではなぜ、大きい筋肉から鍛えているのでしょうか?

筋肉を鍛えるときに、同じ部位を鍛えても”筋肉がつきやすい”コスパ良い種目があるって知っていますか?

有酸素ばっかりして、筋トレ全然しなかったら、逆に”太りやすい身体”になっていっているのは気付いていますか?

なぜトレーニーは、ジムで”足袋靴”を履いているの?

僕はそんなこと全く調べもせずに、知らないまま毎回同じ種目を繰り返して、ここに効くと思っていたら実は違う部位が効いていたりなど、ずっと損をしていました。

今思えばかなりの時間を犠牲にしました。

もっと早く知っていれば…!

知識をつけてからは、どこに効いているか、なぜこの種目をしているのかがしっかりと意識付けされて、成長が早くなりました。

最短で結果が出せる様に、僕が感じた疑問をこの記事で解決していきます。

この記事を見終わったあなた

- 筋繊維の基礎がわかる

- 筋収縮について少しわかる

- エネルギーについて理解でき、トレーニングメニューが組みやすくなる

- ホルモン、神経について簡単に知ることができる

- 実践したくてウズウズ

筋繊維

筋肉を構成する線維状の細胞。筋繊維は大きく3種類に分かれます。

- Type Ⅰ:遅筋(赤色)

→収縮の速度遅い、パワー弱い、有酸素能力高い - Type Ⅱa:中間筋(速筋)(ピンク)

→有酸素及びパワーはそこそこ - TypeⅡb:速筋(白)

→収縮速度早い、パワー強い、有酸素能力低い

長距離ランナーは遅筋が多い。短距離は速筋が多いみたいなイメージです。

中学の保健の授業で聞いたことがないですか!?

余談ですが、世界レベルになると生まれつきの筋肉だと言われている様です。

運ゲーですね…

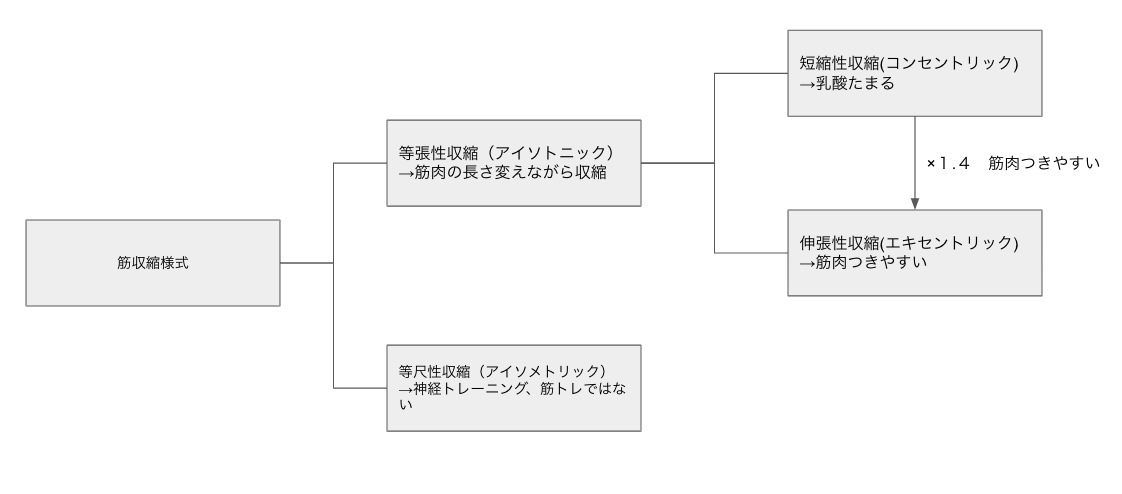

筋収縮様式

【サルコメア】:筋肉の最小単位

→ミオシン、アクチン

上の図を見ての通り、大きく二つの伸縮に分かれています。

筋肉がつきやすいのは、”伸張性収縮”の種目になります。

短縮性と伸縮性どうやって見分けるの?という話なんですが、イメージはアームカールの種目です。

肘を曲げるとき→短縮性収縮

ゆっくり下ろすとき→伸張性収縮

下ろすとき筋肉伸びてるよね?と思うかもしれませんが、筋肉が縮もうとしながら、引き伸ばされる収縮様式のことなので大丈夫です。

このことを理解すると、アームカールをする際に、重力の言いなりになってあげることばかり意識するよりかは、”ゆっくり下ろす”ことの方が重要な種目となります。

ラットプルダウンも実は”ゆっくり戻す”ことが重要だったのです。

友達から教えてもらったとき、「ゆっくり下ろすのを意識して!」とずっと言われていたのですが、こういうことだったんだと理解することができました。

トレーニング効率少し上がりましたね!

トレーニングシステム

そもそもエネルギーってどうやって作り出しているんでしょうか?

我々人類は、今この瞬間も、寝ている時も動いている時もエネルギーを作り出しています。

エネルギー

ATP(アデノシン三リン酸)が、ADP(アデノシン二リン酸)+p(リン酸)に分解した瞬間がエネルギーとなります。

イメージとしては水素爆弾みたいな感じです。わかりづらかったらすみません

※Tはトリプルだから三、Dはダブルだから二、3から2になるよ

そしてエネルギーは大きく3つに分かれています!

①ATPーCP(無酸素系)

材料:クレアチン酸

特徴:パワーがとても強い、時間短い(7秒くらい)

②Glycolysis(解糖系)

材料:糖質(グリコーゲン)

特徴:パワー強い、時間33秒

③Oxidative(有酸素)

材料:脂質、糖質

特徴:パワー弱い、時間無制限

トレーニングは大きい筋肉(BIG3)からやるのが基本ですよね。

なぜなのかというと、強いパワーが出せる”ATPーCP”が最初のうちは溜まっているからです。

後から、重い重量を扱っても良いのですが、ボリューム(重量×回数)は下がってしまいトレーニングの効率はいいとは言えません。

BIG3を先にする理由の一つだということです!

深いですね…!

ホルモン

続いてはあなたが大好きなホルモンの話です。

大きく分けて2つのホルモンを紹介します!

アナボリックホルモン(筋肉つくホルモン)

→テストステロン、成長ホルモン

成長ホルモンは微妙という話もありますが、テストステロンは間違い無いのでガンガン筋トレして分泌していきましょう!

カタボリックホルモン(筋肉分解する)

→コルチゾール(酒、怒る、ストレス、45分以上の有酸素)

※内臓脂肪やばい人は散歩優先

つまり、”有酸素のみ”だと、筋肉が分解されてしまって代謝が落ちリバウンドしやすい体になります。

【代謝が落ちる→消費カロリー少なくなる→少ない摂取カロリーでも太ってしまう】

せっかく頑張ってるのに悲しいですよね。

そして、有酸素をたくさんした場合、筋トレオンリーの人と同じ筋トレしても80%くらいしか効果ないので、

至急痩せたい人は、「筋トレ×有酸素」

長期的に痩せたい人は、「筋トレのみ」が最適です。

どちらにせよ、筋トレは必要です。

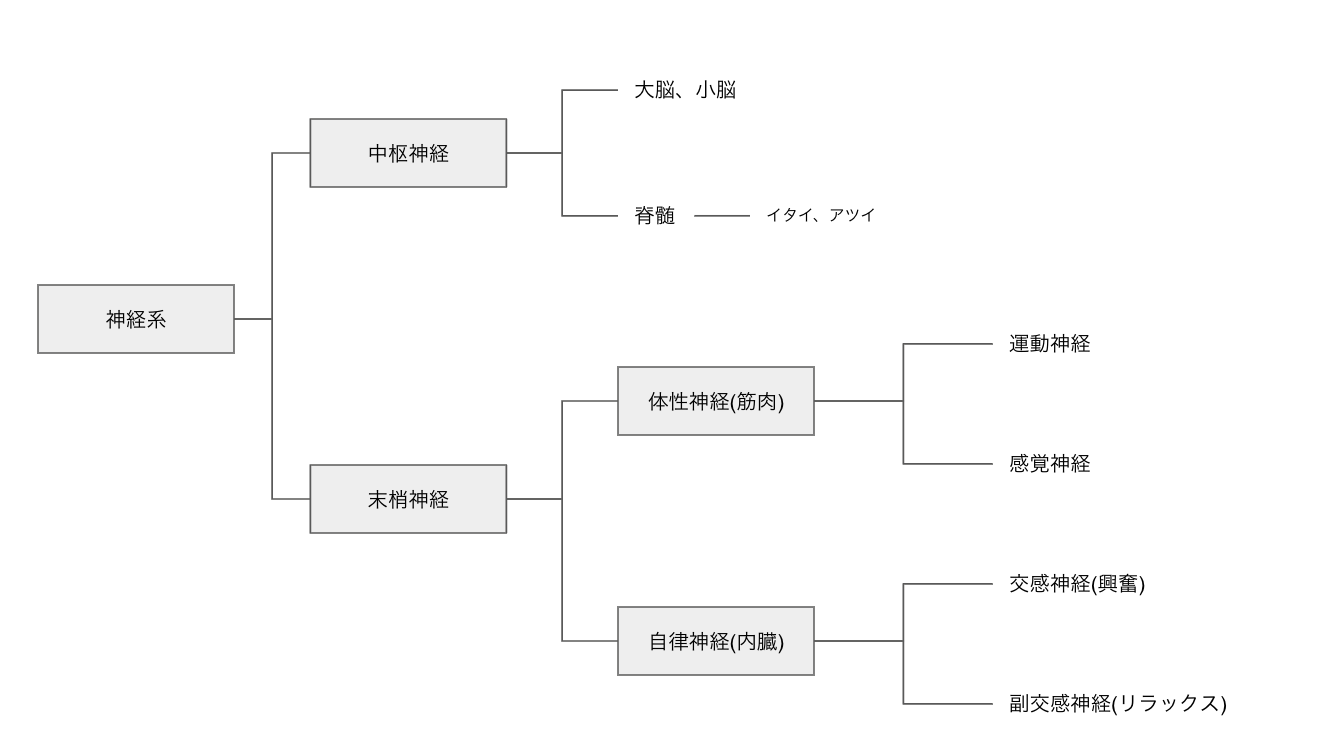

神経

神経ってよく耳にはしますが、どういう回路になっているか意外と知られていないんですよね。

簡単に図解してみました。頑張って作ったのでみてください…

見ての通りという感じです、痛い、アツイは脳を通して指示をしていたら、間に合わないということで、例外的に脊髄から中枢神経へいきます!

脊髄反射というやつです!

次で2限目最後になります…

モーターコントロールの要素

モーターコントロールってなんやねんという話なんですが、一般的に「運動神経」のことを指します。

ただ、医学的に”運動神経”というのは誰にでもあるので、「運動神経ないよね」というのはあり得ないという話です。

うまくスキップできない人や、走り方などがずれていう人は、「運動神経ないw」ではなく「モーターコントロールがうまくないよね」という言い方をします。

しかし、友達や家族の前でそういうこというと必ず嫌われてしまうので、人前では「運動神経ないよねw」と言っておきましょう。

モーターコントロールの3つの要素を紹介したいと思います。

個体

・健康であるか?

→体、心(脳の情報)に問題はないか?

運動課題

・五感からの情報(外からの情報)

・固有受容器からの情報(内からの情報)

「固有受容器」:5mm以上で0になる。トレーニーが足袋靴を履いている人が多いのは固有受容器から得られる感覚情報と、運動出力に関連する中枢信号を用いて、空間における体の動きを感知するため。

※発達は小学校から中2まで。

・環境

→デスクワークなど。

ここに関しては、他人はどうしようもできないことが多いので、”個体”と”運動課題”に対してしっかりアプローチしていきます。

まとめ

- 伸張性収縮にトレーニングを意識するだけで効率アップ

- BIG3は最初にする

- ”筋トレ×有酸素”もしくは”筋トレのみ”

- 裸足や靴下で歩く習慣を身につける(家のスリッパは廃棄)