解剖学/運動生理学の基礎【1限目】

「YouTube見ながらトレーニングやってるけどあってるかわからん」

「人に教えるときに、言葉で説明できない」

ボク自身、トレーニングを始めて2年間は何も知識がなかったせいか、ほとんど効果を実感することができませんでした。

トレーナーの友達に教えてもらったり、フォームだけではなく、食事と運動生理学の知識を取り入れ始めたら効果を実感することができました。

知識の大事さを実感できたので共有したいと思います!

■この記事を見終わったあなた

・体の基礎がわかる

・関節の基礎がわかる

・姿勢との関係性がわかる

・知識の重要性を知って勉強したくてウズウズ

■体の基礎

→解剖学の基礎。体の動きを言語化できる。

◯アナトミカルプレーンズ

・【矢状面】(横から見る):縦の動き。屈曲、伸展、底屈、背屈

→大筋群が多い。日常で一番使う動き。

・【前額面】(正面から見る):横の動き。外転、内転、側屈

・【水平面】(水平から見る):捻る動き。外旋、内旋、回旋(背骨)

■トレーナー三つの学問

・【解剖学】:起始、停止、機能(作用)

・【運動生理学】:お客様の質問へ答える

・【バイオメカニクス(力学)】:物理的なこと、重力

※個人的には、【コミュニケーション】も必要だと考えています!根本的な悩みを聞き出す力

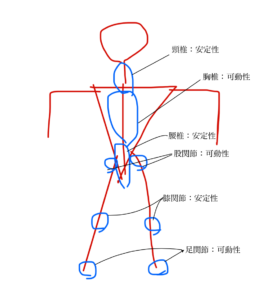

■関節編

→大きく二つに分かれます。

・スタビリティー(安定性)

・モビリティー(可動性)

人間の関節は上から、”安定性→可動性→安定性”と連続しています。

(※手書きで汚くてすみません汗)

この関節について知ったところでなんやねんという話ですが、実はこの知識が後からとても重要です。

◯【代償運動】

→本来の動作をするために必要な機能以外で動作を行うこと。

例:

- 歩行時に足が上に上がりにくい際にすり足で歩くことや、ぶん回し歩行(横に足をふって前に出すこと)で足を前に出そうとすること

- 骨盤や背中を起こして座ることがしんどいときに背中を丸くかがめて、背もたれにもたれて座ること

例を上げ始めるとキリがないのですが、実は私たちの日常でよくある話です。

トレーニングでいうと、スクワットする際に、”胸椎”が硬いせいで胸だけ張ることができず、腰椎が動いてしまい、深くしゃがむと背中が曲がったりすることです。

代償運動は、筋力、柔軟性、機能性が低下し、”ケガ”へとつながります。

そしてケガは”代償運動”へと繋がります。そして代償運動は〜〜

そうなんです、負のループなんです。

なので、YouTubeでやっているからという理由だけで、自分の体の状況を無視してフルスクワットしたり、無理してトレーニングすることはとても危険なことなんです。

ボクは、そんなことを知らずに巻き肩のときに無理やりベンチプレスをして、肩を怪我しました。(胸に刺激入る前に肩に負担がかかっている状況)

今思えば、知識がないせいで本当無駄な時間でした。

姿勢

関節は姿勢に強く関連します。

◯運動連鎖:筋肉や関節などが連動して働くこと

・上行性運動連鎖:下の関節から上に影響

→「例」

足部回内→下腿骨内旋→膝外反→大腿骨内旋→股関節内旋→骨盤前傾

こんな感じで、下から上へと影響を及ぼしています。

骨盤前傾は、反り腰や、X脚の要因となります。

・下行性運動連鎖:上の関節から下の関節へ影響

→「例」

骨盤前傾→足部回内

この運動は、一箇所だけでも下と上に連鎖するので局所的ではなく、全部同時に改善が必要となります。

整骨院などで、トレーニング方法や、ストレッチを教えてもらうと思います。

それを自分人で行って、改善しないとずっと繰り返すことになります。

■まとめ

・人によって最適なトレーニング方法は異なる。

・代償運動は人ごとではない。すぐに改善する。